Hemos querido dejar para el final la joya de la corona de la Arqueología castellano-manchega. Y no, no hablamos de ningún político caduco (¿llegará Bono a ser un "dinosaurio" de la política?) sino de la ciudad romana de Segóbriga. Situada sobre un cerro cerca de Saelices, en Cuenca, este yacimiento recibe miles de visitas al año: escolares de todo tipo llegan en inmensas filas de autobuses ataviados con gorra, botella de agua y bocadillo para presenciar diversas obras de teatro clásico. En efecto, cualquier estudiante de Griego, Latín, Cultura Clásica o derivados habrá pisado las ruinas de Segóbriga para sentarse en el abarrotado teatro que aún hoy en día sigue vivo, latiendo con las mismas obras que hace 2000 años.

.jpg) |

| Vista aérea de los restos de la ciudad romana de Segeda. |

Las ruinas de Segóbriga fueron conocidas desde siempre. El cerro de "Cabeza del Griego", como se le conocía popularmente -¿quizás por haber sido encontrada la cabeza de alguna escultura romana?- sirvió de cantera para algunos edificios de la vecina Saelices pero, sobre todo, para la construcción del Monasterio de Uclés, iniciada a mediados del siglo XVI por Carlos V.

|

| Imagen del Monasterio de Uclés (Cuenca). Muchos de los sillares con los que fue levantado proceden de las ruinas de la ciudad romana de Segóbriga. |

|

| Moneda acuñada en Segóbriga con reverso de tradición indígena. |

No fue hasta el siglo XIX cuando, dentro de esa fiebre por resucitar nuestro pasado, se comenzó a excavar la ciudad de Segóbriga. Desde muy pronto se dieron cuenta de que el cerro escondía algo más que una "cabeza de griego" y se sucedieron grandes hallazgos que dejaron a la luz varias Termas, el Anfiteatro, el Teatro, parte de las murallas, etc.

El nombre de la ciudad, "Segóbriga", es de origen céltico y significa "Ciudad Victoriosa", lo que nos denota su origen prerromano del que, pese a todo, no se conserva gran cosa. Tras la conquista romana, en el s. II a.C., Segóbriga se convirtió en oppidum o ciudad celtibérica y tras las Guerras de Sertorio, hacia el 70 a.C., pasó a ser capital de toda esa parte de la Meseta. Es entonces cuando el bueno de Plinio (Historia Natural, 3.25) la considera caput Celtiberiae o inicio de la Celtiberia.

El periodo de esplendor de la ciudad, sin embargo, iba a ser otro. Llegó de la mano de Augusto que nombró a la ciudad -como a tantas otras- municipium, es decir, población de ciudadanos romanos. Esto no solo incluía un epíteto más rimbombante, leyes hechas por los romanos y un mayor control de Roma sino la puesta en marcha de un amplio programa urbanístico que se llevó a cabo durante todo el siglo I d.C.

|

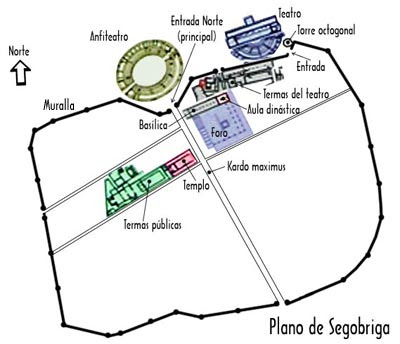

| Plano de Segóbriga que destaca con colores las partes excavadas. |

Fue entonces cuando se organizó la ciudad entorno a un Cardo Maximus que recorría el cerro de Norte a Sur y del cual partían varios Decumani. Se levantó una gran muralla con varias puertas monumentales; se dispusieron diversos edificios de espectáculos como el Teatro, el Anfiteatro y el recién descubierto Circo; se sistematizaron las Termas Públicas y el Gimnasio del Teatro; y se levantó el Foro, excavado en los últimos años.

|

| Planimetría arqueológica del plano de la ciudad de Segóbriga. Marcada con una flecha la entrada desde el Cardo Maximus. |

|

| Pedestales de las esculturas de los magistrados. Foro de Segóbriga. |

|

| Restos de la Basílica Visigoda de Segóbriga. |

La ciudad gozó de gran importancia y esplendor hasta el siglo IV a.C., cuando comenzó su despoblación gracias al éxodo rural que trajo la gran Crisis del Imperio Romano. Fue entonces cuando los grandes edificios de espectáculos como el Teatro o el Anfiteatro dejaron de utilizarse. Durante época visigoda, a partir del s. V a.C., siguió siendo una ciudad importante y se conservan vestigios de este periodo, como la gran Basílica Visigoda. Los obispos, sin embargo, acabaron huyendo ante el empuje musulmán, que estableció su poder en la Acrópolis de la ciudad -donde en su día se debió levantar el Templo de la Triada Capitolina- quedando restos de una fortaleza islámica. Tras la Reconquista la población se desplazó al actual Saelices, junto a la fuente del acueducto romano de la Antigua Segóbriga que había quedado inutilizado.

En la actualidad, a la salida de una de las vías de acceso a la ciudad en la que se encuentra una gran necrópolis visigoda, se ha construido el Centro de Interpretación y Museo, que alberga algunas de las piezas más importantes del yacimiento -destacando, sobre todo, el material epigráfico- y diversos medios explicativos para una mejor comprensión del yacimiento.

Es importante también la colaboración entre el Equipo Balawat y la dirección del yacimiento, que se han encargado de realizar unas impresionantes reconstrucciones en 3D.

|

| Reconstrucción en 3D de Segóbriga. |

|

| Reconstrucción en 3D del Foro de Segóbriga. |

|

| Reconstrucción en 3D del Foro de Segóbriga. |

El yacimiento de Segóbriga constituye así el mayor sitio arqueológico de Castilla-La Mancha y el que mejor se ha sabido explotar. Su situación cercano a Madrid, a Cuenca y a Guadalajara, hace que las visitas sean continuas. Las jornadas de teatro clásico que allí se realizan cada año han servido para aumentar la fama del yacimiento y el interés por el mismo. Así, se ha potenciado también su presencia en la Red de Redes y su cercanía al público siempre ha sido mayor. Todo esto hace que el número de publicaciones que se han podido acometer haya sido también superior al de cualquier otro yacimiento de Castilla-La Mancha.

Más Información | El Foro de Segóbriga; Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha; Museo Virtual Segóbriga.

Pablo Aparicio Resco

@ArcheoPablo